Post domenicale #3

A proposito di una visita romana (ma non a “Più libri più liberi”), sugli ottimi volumi che spesso si trovano per caso, magari su bancarelle dell’usato, e su una presunta “maledizione dei classici”

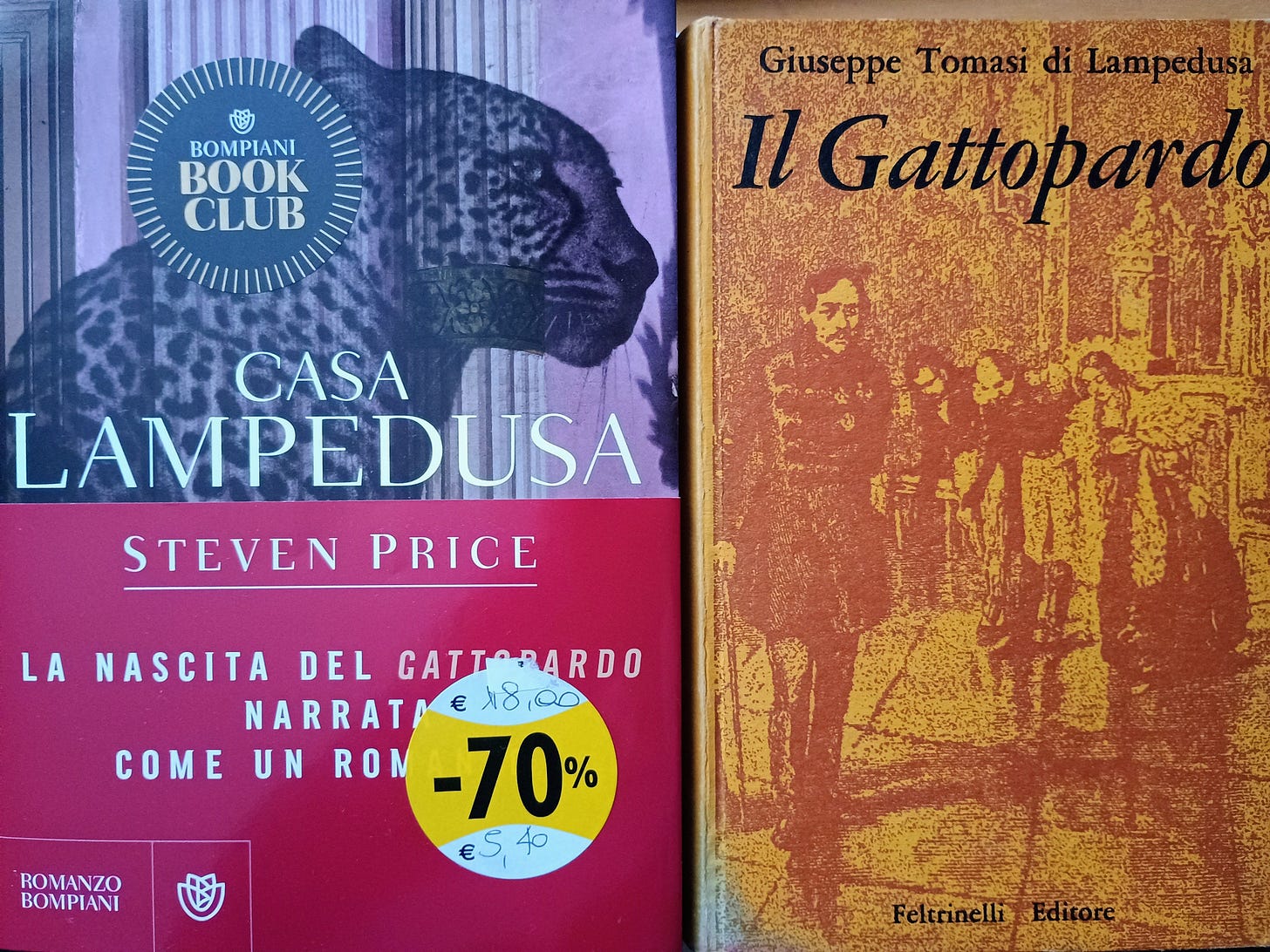

Sono i giorni di Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, in svolgimento a Roma, presso la Nuvola di Fuksas, il Nuovo Centro Congressi, fino all’8 dicembre, con puntuale contorno di polemiche (ma sulle quali sorvolo). Sulla mia mancata partecipazione, quest’anno, ho già detto in un post su Le didascalie. Non ho però scritto che sabato scorso in realtà a Roma ci sono stato, per faccende mie, sganciate dai libri, e ne ho anche approfittato per colmare la lacuna di non aver mai visitato il Cimitero degli Acattolici, accanto alla Piramide Cestia: un’esperienza molto pacificante e che consiglio. (Al riguardo, ho postato sei foto, insieme ad alcuni versi del brano “Monumentale” dei Baustelle, dall’album Fantasma del 2013.) Sempre da questa visita romana mi sono riportato due libri, trovati alla Giunti della stazione Tiburtina, nell’ora di attesa prima della partenza del pullman del ritorno: Il Grinta di Charles Portis, nella traduzione di Marco Rossari (per Giano/Neri Pozza, adesso anche negli Oscar Cult), su cui volevo mettere le mani da tempo (a metà degli anni Zero lessi in originale tre altri romanzi di Portis, di cui finora solo uno tradotto in italiano, da e/o: Maestri di Atlantide. Non il migliore, a mio avviso; forse anche per questo, oggi non in catalogo); e, allettato da un maxi sconto del 70%, Casa Lampedusa di Steven Price, pubblicato nel 2020 da Bompiani, nella traduzione di Piernicola D’Ortona e Maristella Notaristefano. E nella settimana che è seguita mi sono immerso nella lettura proprio di quest’ultimo volume: il racconto della nascita del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, «narrata come un romanzo», come recita la fascetta. E se fanno testo le citazioni (1, 2, 3, 4) che ne ho pubblicato nelle Note di Substack, mi è piaciuto da morire, tant’è che la prossima lettura non potrà che essere finalmente Il Gattopardo, in quella copia vetusta – una quarantunesima edizione Feltrinelli del 1959 – trovata anni fa in una bancarella dell’usato, nell’abituale mercatino dell’antiquariato che si tiene ad Ascoli Piceno il terzo fine settimana di ogni mese. Ed è proprio qui che volevo arrivare: le chicche che puntualmente si trovano sulle bancarelle e nelle librerie dei libri usati, se solo ci si dà tempo e modo di curiosare per bene tra i tanti volumi disposti alla rinfusa. Al riguardo, c’è un ottimo articolo che vent’anni fa scrisse per «The Guardian» il romanziere scozzese Alan Warner (nel 2003 inserito dalla rivista «Granta» nell’elenco dei venti migliori narratori britannici della sua generazione): ne avevo già proposto il finale in un post sul mio vecchio blog, nell’ottobre 2007; oggi mi sono preso la briga di tradurlo velocemente per intero, e senza pensarci due volte lo metto qui sotto.

Buona domenica e/o buona festa dell’Immacolata. Ma soprattutto buone letture!

La maledizione dei classici

| Alan Warner, «The Guardian», 3 settembre 2005 |

La casa editrice Vintage ha creato una collana di 100 romanzi moderni che ritiene dei “classici”. Sottoposti al giudizio di alcuni gruppi di lettura del Regno Unito, 15 sono stati definiti “classici del futuro”: romanzi che saranno ancora letti tra cent’anni o giù di lì. Io ne ho letti 78 e, devo confessare, uno sembrerebbe scritto addirittura da me.

Tra cent’anni? Io ipotizzo che i pezzi grossi dell’elenco Vintage potrebbero ancora dire la loro: Kafka, Mann e Hemingway hanno influenzato la forma romanzo e dovrebbero essere ricordati. Catch-22 è entrato nel gergo comune. Ma ho il sospetto che la delicata e sottile ironia di Anne Tyler o un fine e meraviglioso romanzo breve come Utz di Bruce Chatwin potrebbero finire nel dimenticatoio.

Impegnato a far riscoprire i grandi libri zombie – dimenticati, non letti – del Regno Unito, non c’è (quasi) nessun romanzo dell’elenco Vintage che sconsiglierei a qualcuno di leggere. È però sciocco presumere di poter prevedere l’ordinamento sociale e di classe da qui a cent’anni e di poter dichiarare quali romanzi sarebbero giudicati dei classici da quella particolare società, in linea con i suoi valori. Per come vanno le cose, non posso dire di nutrire grosse speranze in una forte ripresa della critica letteraria.

Nella nostra società ferocemente consumistica, di vincenti e perdenti, gli elenchi sono un nuovo catechismo: utilissimi per districarci tra i libri e aggirare il compito gravoso di leggerli per davvero. Scegliere da un elenco ci induce a credere che, per un momento, in qualche modo siamo in grado di dominare tutto quanto ci viene proposto. Io sono sempre stato tentato da questo truismo: “un elenco, per sua stessa natura, è esclusivo”. I classici, i canoni letterari di “grandi” opere, i finalisti e i pre-finalisti dei maggiori premi, hanno sicuramente qualcosa di esclusivo.

I plotoni di esecuzione degli elenchi stabiliscono non solo ciò che dovremmo leggere ma, naturalmente, anche ciò che non dovremmo leggere. Ogni elenco esalta le opere selezionate e allo stesso tempo denigra attivamente quelle tagliate fuori. Questo rinchiudere la letteratura dentro dei recinti non fa che promuovere una cultura di esclusione, contenendo e negando la vasta e incalzante produzione letteraria che quotidianamente ci giunge da tutto il mondo e che esige la nostra attenzione e il nostro tempo se davvero siamo interessati a conoscerla.

Quattrocento anni dopo il Don Chisciotte, c’è davvero ancora bisogno di dichiarazioni secondo cui solo 15 o 50 anche 500 romanzi meritino di essere letti? Esistono innumerevoli altri romanzi meravigliosi, sia in inglese sia in buone o in nuove traduzioni. Questa generosa profusione irrita gli odierni organizzatori della letteratura e frustra le loro recondite motivazioni; li spinge a esaltare eccessivamente alcune opere e ignorare deliberatamente altre. Il termine “classico” è uno strumento pratico, comodo. A forza di abusarne, è diventato sinonimo di eleganza. Romanzi classici, martini, musica sinfonica, un’auto sportiva o una serata fuori?

Dev’essere un residuo assolutista di quel poco di calvinismo che sopravvive in me, ma io ancora confondo il termine “classico” con la definizione – completamente passata di moda – di “capolavoro”. Noto che oggi quest’ultima etichetta è usata molto più di rado. Nessun critico letterario vuole, nell’arco di una carriera per fortuna breve e rischiosa, cadere nell’errore di parlare di capolavoro per un’opera che di fatto non lo è.

Oggi la passione di qualcuno per i “classici” può mascherare l’assenza di un vero gusto individuale o originale e denotare conformismo o indolenza nazionalistica. A differenza del termine “capolavoro”, la categoria di “classico” aspira a essere soltanto una valutazione estetica.

Prendiamo il mio connazionale Walter Scott. Nonostante la fama e l’enorme pubblico di lettori di cui godé nell’Ottocento, e a dispetto delle stazioni ferroviarie e dei monumenti a lui intitolati, non conosco un solo scozzese – a parte me – che oggi continui a leggerlo. Il suo pubblico è sembrato crollare di pari passo con il declino del sistema inglese delle scuole private. Anche dopo tre whisky e un pippone patriottico, le farneticazioni di Scott non hanno nessuna presa su di me. So che tecnicamente è un pessimo scrittore – gran parte della sua punteggiatura dovette essere aggiunta in fase di stampa dagli addetti alla composizione, e questo dice tutto – e che non riuscì mai a scrivere un vero capolavoro. Divoro però le sue opere dietro la spinta di una morbosa curiosità. Contemporanea di Scott, quell’insopportabile snob di Jane Austen lei sì che sapeva scrivere, a differenza di Scott, tuttavia fu Scott a cambiare il futuro del romanzo, quindi capisco che si possa affibbiare l’etichetta di “classico” alla sua paccottiglia romantica e sentimentale. La cattiva scrittura può anche essere una scrittura classica.

Al contrario, quelli che oggi definiamo dei “classici” spesso sono stati romanzi oscuri e trascurati o per i quali sono dovute passare decine di anni prima che ottenessero la fama attuale, e alla fine è la fama di un romanzo – non il suo valore estetico – ciò che conta. Tutti i classici non sembrano essere immediatamente riconosciuti come tali dall’intellighenzia del momento. Per questo mi spiego come fu possibile che il «Times Literary Supplement» non recensì mai l’Ulysses di Joyce. All’atto della pubblicazione, Moby Dick venne quasi completamente ignorato; si dovette aspettare il Novecento perché si cominciasse ad apprezzare l’umorismo e la grandezza di quel romanzo. Stesso discorso per Billy Budd, ritrovato e pubblicato postumo solo nel 1924. Questo significa che era o non era un “classico” mentre languiva in un cassetto, considerato di nessun valore?

Ingabbiato nell’età del Romanticismo, Stendhal fu frainteso e ignorato in vita. Era quasi un modernista. Per noi oggi è fuori discussione che fu un autore di romanzi psicologici sofisticati e di altissimo livello, senz’altro alla pari della quasi contemporanea Austen.

Penso che cent’anni fa nessuno, dovendo indicare 100 romanzi classici, avrebbe potuto prevedere il trionfo di uno Ulysses, la ricomparsa di Moby Dick o il crollo dei lettori di Scott.

Leggere narrativa non è un atto razionalistico di miglioramento intellettuale. Come la vita, leggere romanzi non ha alcun esito finale certo, salvo la parola Fine. Scorrendo le pagine di un libro subiamo sempre una trasformazione, così come cambiano i nostri ricordi letterari. In un modo o nell’altro, ogni libro che leggiamo induce una reazione nel Dna psicologico innato e influisce sulle nostre impressioni dei libri letti prima e di quelli che leggeremo dopo.

A me dà fastidio sentirmi dire che cosa mi dovrebbe piacere e che cosa no; per questo da tempo evito le recensioni, il consenso critico, il giudizio degli altri. Per le mie risposte vado dove sono sempre andato: nelle librerie dell’usato. Girando senza un preciso obiettivo, frughi di qua e di là, al riparo da ogni idea di canone e da ogni opinione artefatta; i romanzi sono disposti alla rinfusa – che meraviglia! – e il curioso si trova davanti certi libri e non altri per una pura casualità, anziché per un discorso di peso culturale, pubblicità dei media o perché è quella la moda del momento. Può essere la piena fantasmagoria di tutto ciò che l’umanità ha scritto nel corso della sua storia, oppure possono essere soltanto le opere complete di Harold Robbins e tredici copie di Goldfinger. Sta a ciascuno di noi decidere quali libri non leggere. Potremmo perderci qualcosa di importante, perciò possiamo fidarci solo di noi stessi. Allora, non diciamo che dovremmo celebrare pochi libri scelti. Io dico: profusione, abbondanza, leggere di più, di più, di più!